郑念原名姚念媛,1915年生于北京,长在天津。

祖父姚晋圻,清末民初大儒,

逝世后,时任总统黎元洪明令国史馆为之立传。

父亲姚秋武留日归来,军中少壮,官至将军。

家世显赫,加之本就天生丽质,

也就不难理解,郑念还在天津南开中学读书时,

就曾四次登上《北洋画报》的封面。

成为天津卫的风云人物。

要知道,上一个因登上《北洋画报》而名声大噪的人,是赵一荻,

也就是那个16岁与张学良私奔,

成就一段世纪爱情传奇的赵四小姐。

一时间,郑念成为天津名媛圈里最炙手可热的人物,

凭己家世及美貌,

觅得门当户对的如意郎君,

郑念本可书写出一段属于自己的爱情传奇。

这本也是那时天津名利场司空见惯之事——

不管家世如何,才情如何,

女以夫贵,这是当时女性都逃不了的命运。

未料,郑念的美,只是在天津昙花一现,

并无激起任何波澜。

郑念一步一个脚印,中学读完之后,

考入燕京大学,再远赴英伦,

获取世界名校伦敦政治经济学院硕士学位。

“明明可以靠颜值,偏偏靠才华”,

用来形容郑念,再恰当不过。

在伦敦期间,她与同校的郑康琪博士相识相爱,

并结下百年之好。

那年,她正青春,20岁。

在少女时代,她的美惊艳四方。

跨入青春时,她走进一段平凡的婚姻。

命运波澜不惊,她要自己书写。

而一段属于郑念的美丽传奇,才刚刚开始。

结婚后,战事频繁,

郑念随任外交官的丈夫一直在外漂泊。

她的女儿,就出生在澳大利亚。

1949年,反其道而行,

郑念毅然随夫主动回到上海——

为新中国贡献自己的一份力量。

郑康祺曾受聘为市长陈毅的外交顾问,

后出任英国壳牌石油公司上海分公司总经理。

壳牌石油是1949年后唯一特批留在大陆的西方石油公司,在当时石油产业基础薄弱的大陆起到了重要作用。

1957年,丈夫患癌症去世,

郑念接着担任英籍总经理的顾问。

那时的上海不能说一片狼藉,

但也可谓百废待兴。

只从服装上就可见一斑:

中山装和列宁装成了风靡一时的“时尚”

无论男女老少。

这跟穷有关,但也是那时的时尚。

一些有钱的人,为了不与大众趣味脱离,

也只能跟风穿。

但郑念,似乎没有这种觉悟,

她试图保持自己的生活方式——

只穿旗袍,家里陈设明清古董,出门有车接送。

她在上海的家,被一位老朋友称作是“这个色彩贫乏的城市中一方充满幽雅高尚情趣的绿洲。”

连郑念自己也对自己家充满自豪感:

“我的居所,虽则称不上华厦美屋,

但就是以西方标准来说,

也可属于趣味高雅的了。”

郑念并不自知,这种努力本身,

是对一律化生活方式的抵抗,

在不久的将来,这种抵抗,

将让她接受命运的蹂躏。

1957年,丈夫去世后,

郑念不得不独自一人照顾女儿。

那年她42岁。

历史的大潮已几起几落,

失去了丈夫这个依靠,郑念却依旧孑然从容,

有意无意与浮躁的社会疏离着。

她家有丰富的唱片收藏和唱片机。

平常工作之余,就和女儿梅平躲在家中听唱片,

也乐于邀请女儿的朋友来家中一起欣赏。

但平静的日子,总是很短暂。

终于在1966年一个闷热的清晨,

郑念被裹挟着进入了这场历史风波的中心。

只是,在预感到风暴临近之时,

郑念并未慌乱。

先是早上,面对两位不速之客,

“我故意把步子放得悠闲缓慢,

极力做出镇静自若的神态。”

中午,郑念被迫参加了一场批斗会。

晚上,家里的佣人很为她担心:

“你这样孤零零一个人,我们真不放心你。

假若先生还在世,那就好了。”

“谢谢你,陈妈。谢谢你对我的关心。

告诉老赵和厨师,不要为我担心。”

嘴上说不担心,但她确实想念丈夫了。

“自他逝世后,我这还是第一次,

不为他的去世惋惜。

谢天谢地,他不在了。

否则,他必然难逃一场凌辱和迫害。”

她想起了亡夫,却不是哀怨命运,

反是为丈夫庆幸。

她51岁了,毕竟还是一个女人,

可在面对可能随时把自己碾得粉碎的风暴面前,

优雅从容,紧张但不畏惧——

命运或许如刀,那就让我来领教。

不可避免地,1967年,

郑念还是被投进了看守所。

理由是她资产阶级式的生活,

长期留学供职国外,有很大的间谍嫌疑。

郑念当然不承认这莫须有的罪名,

因而在没有任何审判的情况下,

在看守所饱受6年多折磨。

看守人员惊奇地发现,

这个依靠剥削压迫佣人,

过着腐朽资产阶级生活的老太婆,

依旧把狱中生活过成了“资产阶级”味道。

她借来扫帚,把监牢打扫得干干净净。

还给存水用的脸盆做盖子防尘,

甚至还编了一套运动操,让自己保持清醒。

每当看守员嘟囔着嫌麻烦时,

她就振振有词地背出语录:

“以讲卫生为光荣,不讲卫生为可耻。”

让看守员无言以对。

就这样,她把狼狈不堪的狱中生活,

过成了其他囚犯羡慕的“诗和远方”。

当然,并不是只有“诗和远方”,

有段时间,她的手被长时间反铐在背后,

但即使拼着手部致残的后遗症,

她也坚持每次上完厕所都拉上西裤的拉链,

只因为敞开裤链“太失体面了”。

她也从未放声嚎哭,向看守祈求,

因为她受到的教育中那是“不文明的”。

6年间,她从未承认任何罪名,

也从未揭发任何人。

那时,在交代材料的底部,

落款照例是“犯罪分子”,

郑念每次都不厌其烦地在“犯罪分子”前面加上“没有犯过任何罪的”这几个字。

命运要判她有罪,可郑念坚信,命运可以改写。

终于,1973年,有人向她宣布,

将要对她宽大处理,释放出狱。

未料,她竟然拒绝了释放,

反是强硬要求宣布她根本就是无罪,

并且要求赔礼道歉,

还要在上海、北京的报纸上公开道歉。

“疯了。”他人眼中,郑念的要求很好笑。

最终,两个人强行架着把她扔到了街上。

此时,站在大街上的,

是一个年近花甲的老人,

体重从100斤,降到70斤。

回到住处后,

时隔多年,第一次照镜子,

看到自己的衰老、憔悴模样,

她大吃一惊,

“只有一双眼睛显得特别明亮,

这是因为我随时要提防外界。”

这双明亮的眼睛,只是在听闻唯一的女儿死了后,

稍微黯淡了一瞬,随之重焕光彩。

她不相信女儿像她那么热爱生活,怎么会自杀。

她没有因为失去了唯一的女儿而消沉,

反是积极治病,重新修缮住所,

并动用一切关系追查女儿死亡的真相。

她老了,虚弱了,可依然斗志昂扬,

生活只要还在继续,她依然要活得漂亮。

不是证明给别人看,

更是骄傲地活给自己的命运看。

1980年,郑念去了加拿大,

随后定居在华盛顿。

她的离去,不是以一个失败者的姿态,

而是胜利者的姿态——

她的罪名已全部被平反,

在她的顽强追索下,

迫害女儿致死的凶手也已经伏法。

命运待她从来不公——

因莫须有的罪名,入狱6年,

唯一的女儿在此期间去世。

时间于她异常残酷——

生命的下半场,孤悬海外,

独自抵御岁月的侵蚀。

踏上离开祖国的船时,她已经65岁了。

命运从来不曾放过她,可她从来没有推,

留下一身的伤痕和内心的疲惫;

她也从来没有放过命运,那些走远的望和念,

她依旧准备拼命去追。

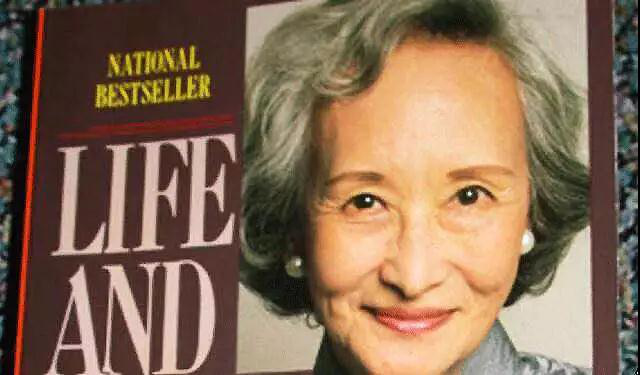

1987年,她出版了全英文写作的《上海生死劫》,对那段不堪岁月进行了深刻地回忆。

一经推出,就成为风靡欧美的畅销书,并一版再版。

后来获得诺贝尔文学奖的库切都忍不住在《纽约时报》上写书评:

“在人的水平上,她的回忆录最伟大的可贵之处,

在于她对自己抵抗心理和身体的压力的记录。”

也正是在这本书中,她用了笔名:郑念。

既是纪念丈夫,也是纪念女儿。

而与其说,这是一部回忆录,

毋宁说,这是她改写自己命运的记录——

记录下一个真正高贵美丽的灵魂,

记录下一个真正属于自己的命运。

与张爱玲在美国的孤凄晚景相比,

郑念的晚年要优渥充实得多。

她在华盛顿高档住宅区购有二房二厅四个浴室的180平方米公寓。

她的生活依旧优渥,但不奢侈。

她将著书所得的优厚稿酬设立“梅平基金会”,

专门资助大陆留美学生。

只是生活中的她,要独自体味孤独。

“在美国,一个老年人,没有家、没有孩子、没有亲人,是很苦很苦的。”

晚年接受采访时,郑念这样说。

2009年的一天,她在浴缸里摔倒起不来,

因一人独住,无人知晓。

好在次日上午,她约好的一个朋友来访,

按铃无人答应,特地叫来大厦管理员打开房门,

郑念才被送入医院,但已元气大伤,

医生告知她的寿命最多只有一年。

她听了,平静地回答:

“我已经活够了,我要准备回家了!”

数月后,郑念走完了她的一生,

以94岁高龄辞世。

回头再看她去世前的影像,

从她的眼中,似乎一点看不到岁月孤苦的痕迹。

《上海生死劫》中文译者程乃珊感叹:

“她是那样漂亮,特别那双眼睛,

虽历经风侵霜蚀,

目光仍明亮敏锐,只是眼袋很沉幽,

那是负载着往事悲情的遗痕吧!”

时光虽然磨蚀了她的容颜,

但是仍然可以感受到她身上高贵的气质,

那种透过岁月尘土夺目的美,摄人心魄。

在郑念逝世后,人们纷纷赞其为“最后一个贵族”“最后一个名媛”。

她,当得起这样的称赞。

但,贵族和名媛的评价,未必更准确。

也许,“真正的美人”,才是对郑念最高的评价——

无论身处何种命运的漩涡,

她都不放弃去发现人生的美,创造生活的美;

无论在哪个年龄阶段,

她都只听从内心对尊严的坚守,要美得体面。

这,才是对一个女人最高的评价:

真正的美人,她们其实是具有更高人生质量的人,

从未让年龄捆绑她们的人生,

都以极大的勇气相信可以改写命运,

进而抵御命运的无常,

就像从没有不需要抵抗重力的飞翔。

人过40,命运如刀,一直摧残着郑念的容颜,

反倒成就了独一无二的郑念,

不断释放出人生更大的能量。

那么正值黄金年龄的我们,

是否更意味着无限可能?

扬在脸上的自信,长进心里的善良,

融入血液的骨气,刻在生命里的坚强。

郑念用其一生诠释了何为坚强

——命运或许如刀,亦要从容应对。

生命如歌,总有高潮低潮,总有顺境逆境,

有时需要浅吟浅唱,有时需要引吭高歌,

而最重要的是从不放弃自己。

坚持着,让生命成歌!

这样的特质何尝不是每一个人都需要的?

城市里的夜晚,

每一个人都有着自己的故事,

也许欢乐着,也许哭泣着,

也许骄傲着,也许隐忍着,

也许传奇着,也许平凡着,

也许笑着笑着就哭了,

也许哭着哭着就笑了,

但无论是哪一种,

这都是生活,

或许我们应该学会释然和洒脱

但我们更应该学会的是,

坚持自己,执念前行。